Inhalte

Rosa und blaue Bänder, Sportvereine für Jungen und Mädchen, Berufe für Männer und Frauen… Es ist das XNUMX. Jahrhundert, aber die Welt lebt immer noch von Stereotypen, die im XNUMX. Jahrhundert geboren wurden. Der Neurowissenschaftler schlug auf das Allerheiligste ein – den Mythos der biologischen Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehirn, der von der modernen Wissenschaft entlarvt wird.

Noch immer gibt es ein Vielfaches weniger Frauen in Wissenschaft, Politik und im Top-Management. Sie werden in gleicher Position schlechter bezahlt als Männer. Darüber hinaus wird dies sogar in fortschrittlichen Ländern bemerkt, in denen die Gleichstellung der Geschlechter aktiv proklamiert wird.

Gender Brain der Neurowissenschaftlerin Gina Rippon ist keineswegs eine neue Waffe im Kampf von Feministinnen auf der ganzen Welt für ihre Rechte. Dies ist eine umfangreiche – fast 500 Seiten – Analyse zahlreicher Studien, die über mehr als ein Jahrhundert durchgeführt wurden und sich auf die ersten Studien beziehen, die im XNUMX. Jahrhundert durchgeführt wurden, zu den Ursprüngen des Stereotyps, dass es einen natürlichen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen gibt.

Es ist dieses Klischee, so der Autor, das seit fast anderthalb Jahrhunderten nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Gesellschaft in die Irre führt.

Das Buch ist ein echter Versuch, das Postulat in Frage zu stellen, dass das männliche Gehirn dem weiblichen irgendwie überlegen ist und umgekehrt. Warum ist ein solches Klischee schlecht – es existiert schon so lange, warum sollte man ihm nicht weiter folgen? Stereotype legen unserem flexiblen Plastikgehirn Fesseln an, sagt Gina Rippon.

Also ja, es ist zwingend notwendig, sie zu bekämpfen. Einschließlich mit Hilfe der Neurobiologie und neuer technischer Möglichkeiten des XNUMX. Jahrhunderts. Der Autor verfolgte die «Blame the Brain»-Kampagne über die Jahre und sah, «wie gewissenhaft Wissenschaftler nach jenen Unterschieden im Gehirn suchten, die eine Frau in ihre Schranken weisen würden».

„Wenn ein Parameter, der die niedrigste Position einer Frau charakterisiert, nicht existiert, muss er erfunden werden!“ Und dieser Messrausch setzt sich bis ins XNUMX. Jahrhundert fort.

Als Charles Darwin 1859 seine revolutionären Arbeiten On the Origin of Species und 1871 The Descent of Man veröffentlichte, hatten die Wissenschaftler eine völlig neue Grundlage zur Erklärung menschlicher Eigenschaften – die biologischen Ursprünge individueller körperlicher und geistiger Eigenschaften, die zu einer idealen Erklärungsquelle wurden Unterschiede. zwischen Männern und Frauen.

Darüber hinaus entwickelte Darwin die Theorie der sexuellen Selektion – über sexuelle Anziehung und die Wahl eines Partners für die Paarung.

Er hat die Grenzen der Möglichkeiten von Frauen klar umrissen: Eine Frau befindet sich im Vergleich zum Mann auf der niedrigsten Stufe der Evolution, und die Fortpflanzungsfähigkeit der Frau ist ihre Schlüsselfunktion. Und sie braucht überhaupt nicht die höheren Qualitäten des Geistes, die einem Mann verliehen werden. „Tatsächlich sagte Darwin, dass der Versuch, einem Weibchen dieser Spezies etwas beizubringen oder ihr Unabhängigkeit zu geben, diesen Prozess einfach stören könnte“, erklärt der Forscher.

Die neuesten Trends der zweiten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts und des Beginns des XNUMX. Jahrhunderts zeigen jedoch, dass das Bildungsniveau und die intellektuelle Aktivität von Frauen sie nicht daran hindern, Mütter zu werden.

Sind die Hormone schuld?

Bei jeder Diskussion über die Geschlechtsunterschiede im menschlichen Gehirn taucht oft die Frage auf: „Was ist mit Hormonen?“. Die „außer Kontrolle geratenen Hormone“, auf die MacGregor Allan bereits im XNUMX. Jahrhundert anspielte, als er über das Menstruationsproblem sprach, wurden zur modischen Erklärung dafür, warum Frauen keine Macht oder Autorität übertragen werden sollte.

„Interessanterweise hat die Weltgesundheitsorganisation Studien durchgeführt, die kulturelle Unterschiede bei Beschwerden im Zusammenhang mit der prämenstruellen Phase festgestellt haben“, kontert die Autorin. — Stimmungsschwankungen wurden fast ausschließlich von Frauen aus Westeuropa, Australien und Nordamerika gemeldet; Frauen aus orientalischen Kulturen, wie den Chinesen, berichteten eher über körperliche Symptome wie Schwellungen und weniger über emotionale Probleme.“

Im Westen ist das Konzept des prämenstruellen Syndroms (PMS) so weit verbreitet, dass es zu einer Art „unvermeidlich sich selbst erfüllender Prophezeiung“ geworden ist.

PMS wurde verwendet, um Ereignisse zu interpretieren, die genauso gut durch andere Faktoren erklärt werden könnten. In einer Studie führten Frauen ihren Menstruationszustand viel eher auf schlechte Laune zurück, selbst wenn andere Faktoren eindeutig eine Rolle spielten.

In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass eine Frau, die dazu verleitet wurde, ihre physiologischen Parameter zu zeigen, die auf eine prämenstruelle Periode hindeuten, viel eher negative Symptome berichtete als eine Frau, die dachte, es sei noch nicht Zeit für PMS. Natürlich kann es bei manchen Frauen aufgrund von Schwankungen im Hormonspiegel zu unangenehmen körperlichen und seelischen Empfindungen kommen, bestätigt die Biologin.

Ihrer Meinung nach war das PMS-Stereotyp ein sehr gutes Beispiel für Schuldzuweisungen und biologischen Determinismus. Der Hauptbeweis für diese Theorie basiert bisher auf Experimenten mit tierischen Hormonspiegeln und größeren Eingriffen wie Ovarektomie und Gonadektomie, aber solche Manipulationen können beim Menschen nicht wiederholt werden.

„Im XNUMX. Jahrhundert brachte die gesamte Forschung zu Hormonen, angeblich die treibende biologische Kraft, die sowohl das Gehirn als auch die Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen bestimmt, nicht die genaue Antwort, die Tierversuche geben könnten. Natürlich haben Hormone einen erheblichen Einfluss auf alle biologischen Prozesse, und Hormone, die mit Geschlechtsunterschieden verbunden sind, bilden da keine Ausnahme.

Aber es ist viel schwieriger, die Annahme zu beweisen, dass sich der Einfluss von Hormonen auf die Eigenschaften des Gehirns erstreckt.

Es ist klar, dass die ethischen Barrieren für menschliche Experimente mit Hormonen unüberwindbar sind, ist Gina Rippon überzeugt. Daher gibt es keine Beweise für diese Hypothese. „Jüngste Forschungen des Neurowissenschaftlers Sari van Anders von der University of Michigan und anderer legen nahe, dass die Beziehung zwischen Hormonen und Verhalten im XNUMX. Jahrhundert erheblich neu bewertet wird, insbesondere im Hinblick auf die angeblich zentrale Rolle von Testosteron bei männlicher Aggression und Wettbewerbsfähigkeit.

Wir betrachten den starken Einfluss der Gesellschaft und ihre Vorurteile als hirnverändernde Variablen, und es ist offensichtlich, dass die Geschichte mit Hormonen genauso ist. Hormone wiederum sind zwangsläufig in die Beziehung des Gehirns zur Umwelt eingewoben“, sagt der Autor des Buches.

Ein flexibler Geist beugt sich einer sich verändernden Welt

Im Jahr 2017 führte die BBC-Sendung No More Boys and Girls eine Studie über die Prävalenz von Geschlecht und Geschlechterstereotypen bei XNUMX-jährigen Mädchen und Jungen durch. Die Wissenschaftler eliminierten alle möglichen stereotypen Symbole aus dem Klassenzimmer und beobachteten die Kinder dann sechs Wochen lang. Die Forscher wollten herausfinden, wie sehr dies das Selbstbild oder das Verhalten der Kinder verändern würde.

Die Ergebnisse der Erstuntersuchung waren traurig: Alle Mädchen wollten schön sein, und die Jungen wollten Präsidenten werden. Außerdem hatten Mädchen im Alter von 7 Jahren viel weniger Respekt vor sich selbst als Jungen. Die Lehrerin verwendete geschlechtsspezifische Appelle an Kinder: „Kumpel“ für Jungen, „Blume“ für Mädchen und betrachtete dies als „fortgeschrittenes“ Mittel.

Mädchen unterschätzten ihre Fähigkeiten in Machtspielen und weinten, wenn sie die höchste Punktzahl erzielten, während Jungen im Gegenteil überschätzten und aufgeregt schluchzten, wenn sie verloren. Doch in nur sechs Wochen hat sich die Situation deutlich verändert: Die Mädchen haben an Selbstvertrauen gewonnen und gelernt, wie viel Spaß es macht, mit den Jungs Fußball zu spielen.

Dieses Experiment ist einer der Beweise dafür, dass geschlechtsspezifische Unterschiede das Ergebnis sozialer Erziehung und überhaupt keine biologische Veranlagung sind.

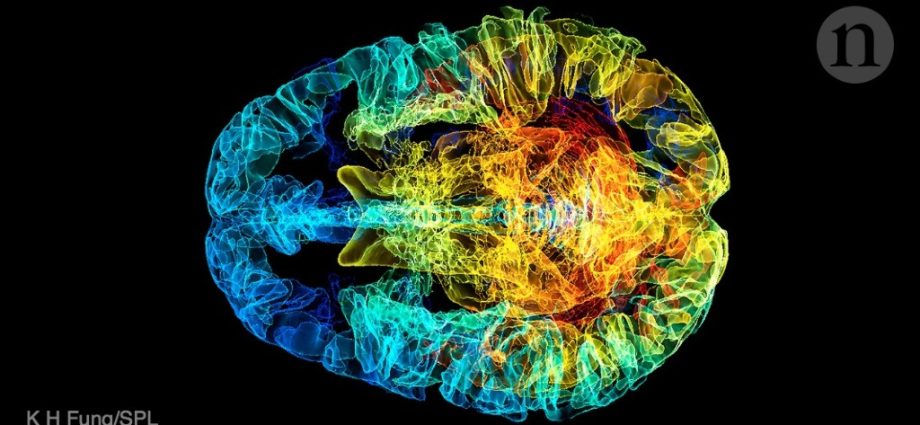

Die wichtigste Entdeckung der Hirnforschung in den letzten dreißig Jahren war die Plastizität des Gehirns, nicht nur unmittelbar nach der Geburt, sondern auch in späteren Lebensjahren. Das Gehirn verändert sich mit der Erfahrung, mit den Dingen, die wir tun, und überraschenderweise mit den Dingen, die wir nicht tun.

Die Entdeckung der „erfahrungsbasierten Plastizität“, die dem Gehirn lebenslang innewohnt, hat die Aufmerksamkeit auf die entscheidende Rolle der Welt um uns herum gelenkt. Das Leben, das ein Mensch führt, seine beruflichen Aktivitäten und sein Lieblingssport – all das beeinflusst sein Gehirn. Niemand fragt mehr, was das Gehirn, die Natur oder die Erziehung formt.

Die «Natur» des Gehirns ist eng verflochten mit der «Bildung», die das Gehirn verändert und durch die Lebenserfahrung eines Menschen bedingt ist. Beweise für Plastizität in Aktion finden sich bei Spezialisten, Menschen, die sich auf dem einen oder anderen Gebiet auszeichnen.

Wird sich ihr Gehirn von dem gewöhnlicher Menschen unterscheiden und werden ihre Gehirne professionelle Informationen anders verarbeiten?

Glücklicherweise haben solche Leute nicht nur Talente, sondern auch die Bereitschaft, als «Versuchskaninchen» für Neurowissenschaftler zu dienen. Die Unterschiede in der Struktur ihres Gehirns im Vergleich zu den Gehirnen von „Normalsterblichen“ lassen sich sicher durch besondere Fähigkeiten erklären – Musiker, die Saiteninstrumente spielen, haben einen größeren Bereich des motorischen Kortex, der die linke Hand steuert, während Keyboarder haben einen stärker entwickelten Bereich der rechten Hand.

Der Teil des Gehirns, der für die Hand-Augen-Koordination und Fehlerkorrektur zuständig ist, ist bei herausragenden Kletterern vergrößert, und die Netzwerke, die Bewegungsplanungs- und Ausführungsbereiche mit dem Kurzzeitgedächtnis verbinden, werden bei Judo-Champions größer. Dabei spielt es keine Rolle, welches Geschlecht der Ringer oder Kletterer hat.

Blaues und rosafarbenes Gehirn

Die erste Frage, die die Wissenschaftler stellten, als sie die Daten über die Gehirne von Babys erhielten, betraf die Unterschiede in den Gehirnen von Mädchen und Jungen. Eine der grundlegendsten Annahmen bei all den «Gehirnvorwürfen» ist, dass sich das Gehirn einer Frau vom Gehirn eines Mannes unterscheidet, weil sie sich anders zu entwickeln beginnen und die Unterschiede von den frühesten Stadien an programmiert und offensichtlich sind, die nur erforscht werden können.

Selbst wenn sich die Gehirne von Mädchen und Jungen auf die gleiche Weise zu entwickeln beginnen, gibt es deutlichere Hinweise darauf, dass die Gehirne der letzteren schneller wachsen als die der ersteren (um etwa 200 Kubikmillimeter pro Tag). Dieses Wachstum dauert länger und führt zu einem größeren Gehirn.

Das Gehirnvolumen von Jungen erreicht mit etwa 14 Jahren sein Maximum, bei Mädchen liegt dieses Alter bei etwa 11 Jahren. Im Durchschnitt sind die Gehirne von Jungen 9 % größer als die von Mädchen. Darüber hinaus tritt die maximale Entwicklung der grauen und weißen Substanz bei Mädchen früher auf (denken Sie daran, dass nach einem starken Wachstum der grauen Substanz ihr Volumen infolge des Beschneidungsprozesses abzunehmen beginnt).

Berücksichtigt man jedoch die Korrektur für das Gesamthirnvolumen, dann bleiben keine Unterschiede.

„Die Gesamtgröße des Gehirns sollte nicht als Merkmal angesehen werden, das mit Vor- oder Nachteilen verbunden ist“, schreibt Gene Rippon. — Gemessene Makrostrukturen spiegeln möglicherweise nicht den sexuellen Dimorphismus funktionell signifikanter Faktoren wider, wie z. B. interneuronale Verbindungen und Rezeptorverteilungsdichte.

Dies unterstreicht die außergewöhnliche Variabilität sowohl der Gehirngröße als auch der individuellen Entwicklungswege, die in dieser sorgfältig ausgewählten Gruppe gesunder Kinder beobachtet wird. Bei gleichaltrigen Kindern, die normal wachsen und sich normal entwickeln, können 50-prozentige Unterschiede im Gehirnvolumen beobachtet werden, und daher ist es notwendig, den funktionellen Wert des absoluten Gehirnvolumens sehr sorgfältig zu interpretieren.“

Trotz der Tatsache, dass es allgemein akzeptiert ist, von Geburt an über die Existenz einer allgemeinen Asymmetrie des Gehirns zu sprechen, kann die Existenz von Geschlechtsunterschieden als kontroverses Thema bezeichnet werden. Im Jahr 2007 fanden Wissenschaftler in Gilmores Labor, die das Gehirnvolumen maßen, heraus, dass Asymmetriemuster bei weiblichen und männlichen Säuglingen gleich sind. Sechs Jahre später verwendete die gleiche Gruppe von Wissenschaftlern andere Indikatoren, die Oberfläche und die Tiefe der Windungen (Vertiefungen zwischen den Falten des Medulla).

In diesem Fall schienen andere Asymmetriemuster gefunden zu werden. So wurde beispielsweise festgestellt, dass eine der «Windungen» des Gehirns in der rechten Hemisphäre bei Jungen 2,1 Millimeter tiefer liegt als bei Mädchen. Ein solcher Unterschied kann als «verschwindend gering» bezeichnet werden.

20 Wochen bevor eine neue Person ankommt, packt die Welt sie bereits in eine rosa oder blaue Schachtel. Bereits im Alter von drei Jahren ordnen Kinder Spielzeugen anhand ihrer Farbe Geschlechter zu. Pink und Lila sind für Mädchen, Blau und Braun sind für Jungen.

Gibt es eine biologische Grundlage für entstehende Präferenzen? Erscheinen sie wirklich so früh und werden sich im Laufe des Lebens nicht ändern?

Die amerikanischen Psychologinnen Vanessa Lobou und Judy Deloah führten eine sehr interessante Studie mit 200 Kindern im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren durch und beobachteten sorgfältig, wie früh diese Präferenz auftritt. Den Teilnehmern des Experiments wurden gepaarte Objekte gezeigt, von denen eines immer rosa war. Das Ergebnis war eindeutig: Bis etwa zum Alter von zwei Jahren zeigten weder Jungen noch Mädchen ein Verlangen nach Rosa.

Nach diesem Meilenstein änderte sich jedoch alles dramatisch: Mädchen zeigten übermäßige Begeisterung für rosa Dinge, und Jungen lehnten sie aktiv ab. Dies zeigte sich besonders deutlich bei Kindern ab drei Jahren. Die Quintessenz ist, dass Kinder, die einmal Geschlechtsbezeichnungen gelernt haben, ihr Verhalten ändern.

Wissenschaftler, die in gemischten Gruppen das Gehirn eines Säuglings untersuchen, sehen daher keinen grundlegenden Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Wer hausiert also mit der Geschichte der Geschlechterunterschiede im Gehirn? Es scheint, dass es überhaupt nicht die menschliche Biologie ist, sondern die Gesellschaft.